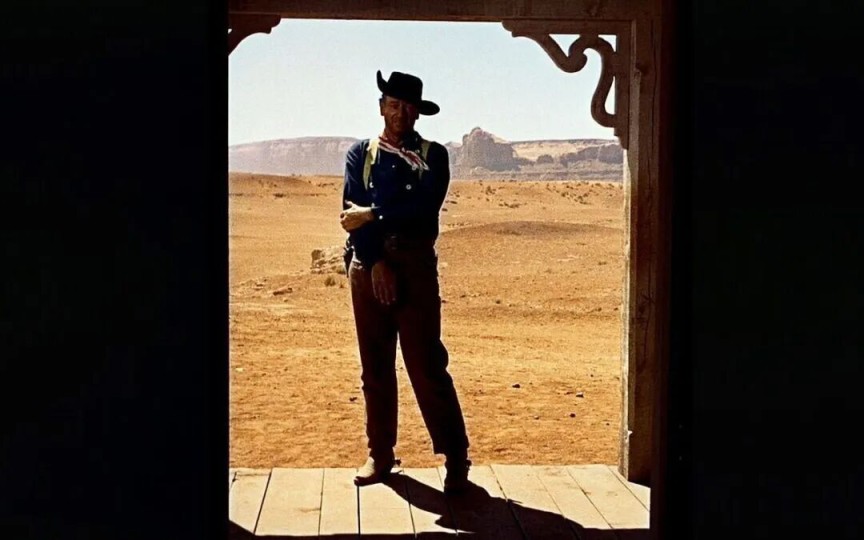

关于《约翰·福特和“投掷”完结篇》的讲座

更新时间:2025-11-04 04:02:20

嘉宾:三宅唱

录音、校对:不愿提供姓名人士

主持:Alexander Fee

来源:Japan Society Film

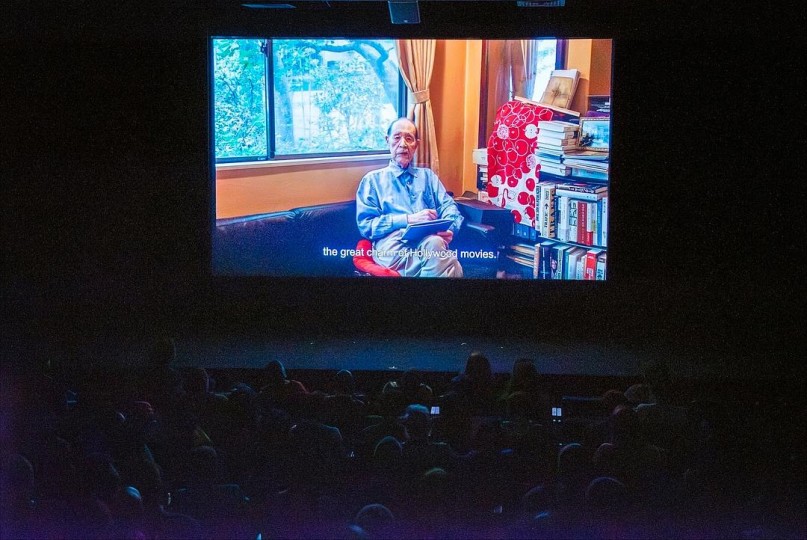

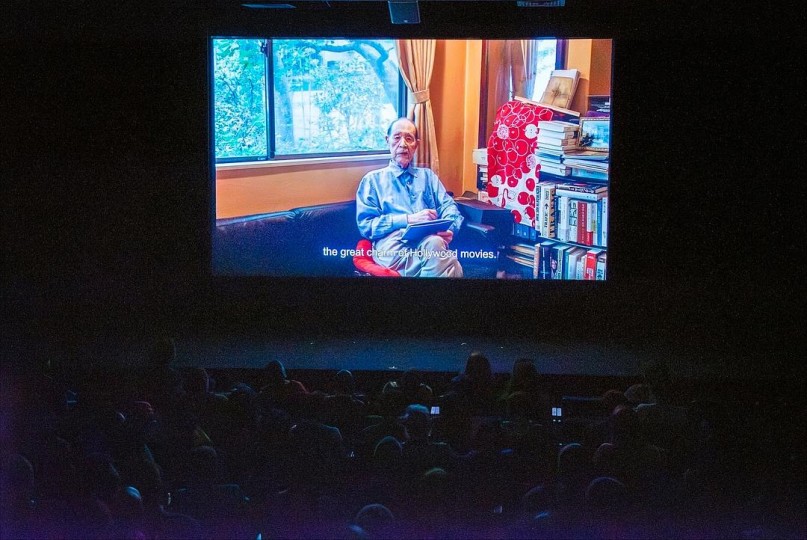

以下内容是2025年10月18日晚在纽约举办的讲座内容整理,活动上放映了《约翰·福特和“投掷”完结篇》,三宅唱本人出席了与影片有关的讲座环节,莲实重彦并没去现场出席活动(可能是因为年事已高,不便再长途旅行),而是放了一段预录的视频。

这个展映与讲座是“莲实重彦:美国与日本的另一段历史”主题活动的一部分,因为这部影片的版权问题(这个片段汇总的影片只能用作非商业性质的教学用途),所以并没有办法被大多数人看到。但是可以通过三宅与莲实的只言片语当中管窥到这部电影的一些内容。这次讲座内容的整理多亏了一位朋友的帮助(但他并不愿意透露自己的名字,不过我由衷地感谢他提供这段录音,他也参与了录音整理之后的校对工作,校对稿非常细致,感谢他的耐心与帮助,可能因为现场录音的问题,以下讲座内容整理当中可能会存在一些疏漏或者是错误,如果有记得现场内容的朋友,欢迎进行指正)。

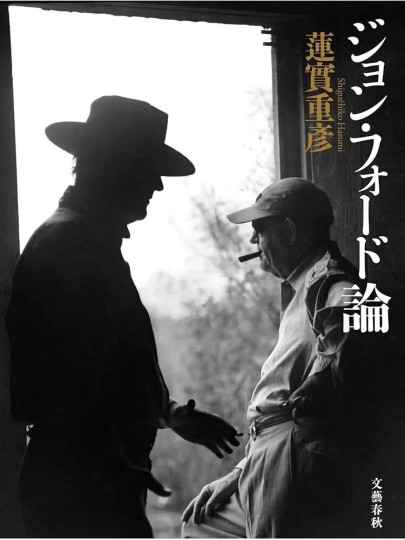

莲实在访谈中提到(参见GQ Japan对莲实关于新书《约翰·福特论》的采访),这本书是抱着让青山真治作为第一读者的心愿去写的(青山曾是莲实在立教大学任教期间的学生,莲实对青山《人造天堂》给予了极高的评价,但是青山在2022年因食道癌离世),“在这个意义上,《约翰·福特论》更像是写给青山真治的情书(莲实重彦语)。”最早,莲实委托的其实是青山去完成这部大约一小时左右的影像作品,其实青山先生也做了一部分创作这部汇编影片的工作,不过由于青山早夭,他的学生三宅唱接过衣钵,完成了这部影片的增补工作。在这部影片的结尾,莲实标记了“献给青山真治”的字样。

在以下的讲座内容中,三宅提到了莲实的批评观念对他的影响,包括滨口龙介等人,也曾不止一次在访谈当中提到莲实先生的批评观念对他的启示。即便他们俩都没有直接感受过莲实的课堂氛围,但也算是通过黑泽清(滨口龙介的老师)、青山真治(三宅唱的老师)等人的培养间接地受到了莲实思想的教诲。可以说,如今日本新生代电影创作者的成长(也一如莲实那句耸人听闻的言语:“日本电影第三黄金时代”的形成),离不开莲实思想的浇灌。

以下为正文内容。

三宅唱:在开场我想要提到两个人。

我在开场想要提到的第一个人,是青山真治,他剪辑了本片的第一个版本。但他没能读完这本书就去世了。在他去世后,我时常想起他。他曾联系我说希望有机会能读完这本书。是的,他是我一直惦记着的人。

我在开场中想要提到的第二个人,是戈达尔。让·吕克-戈达尔知道这部片,他是最早看到这部片的几个人之一。他也与这部片相关。就像莲实曾考过其他人那样,他也考过我,他问我:“戈达尔的哪一部电影也展现了‘投掷’这一姿态?”而我正确回答了他的问题。那么,我的开场白就到此为止。

AF:好吧,的确如此,三宅说的都是真的。不过现在我手头有了一份这部影片的拷贝。实际上,我觉得有件事蛮要紧,你懂的,那就是你也许可以给我们推荐一下一位这么有名的批评家。毕竟你显然和他接触不少。

三宅:好问题。本来该他到场来讲课的,结果他讲的全是红袜队。

AF:那好,我们就来稍微讲讲莲实吧。你提到莲实写完了这本书,我有点好奇莲实这本书和这你有什么关系?

三宅:得澄清一点。莲实从八十年代就开始写约翰福特电影里的投掷了。不过他这种人在这本书里是一遍遍推倒又重写。在他写完了这本书之后,他联系了我,我才得以和他来往。他当时提出的要求是影片时长控制在60分钟以内,除此之外,他给了我充分的剪辑自由。

其实我很好奇,如果是你,你会怎么剪这部片?但我想了想,究竟是按时间顺序排列片段,还是尝试以某种主题方式进行分类。但后来我意识到,他的批评文章本身,其写作方式就像是在为这部影片撰写脚本。它不只提供了结构,甚至连选用哪些片段、每个片段该多长,我都能从他论述的内容中找到依据。

所以,比如有时候当某个段落写到把某个东扔出窗外,是为了写一段评注。有时则是在场人物的情绪相关,他可能会先写投掷动作发生前的情形,然后再写之后的发展,这便指导了我该为这些片段预留多长的时间。他写作文章的方式,俨然像是一位电影创作者在进行构思。因此,我是一边剪辑这部影片,一边读这本书的。当然,我变更了一些片段的顺序,至于长度则更多是我自己的决定。

另外,这本书里完全没有提到戈达尔,而因为他给了我自由选取素材的权力,这是我自己决定加入的内容。

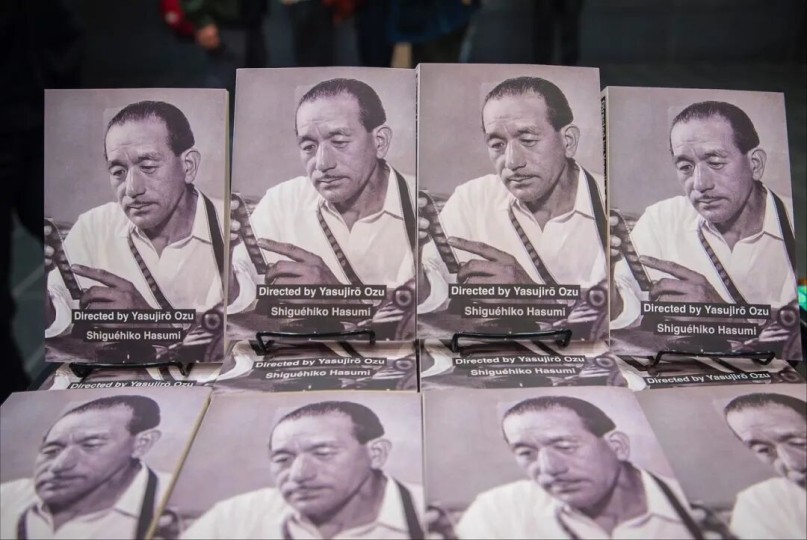

AF:对,你想想,莲实的书里只有小津那本翻译了进来,那本书是一个非常之基础的钥匙。你要是读了这本书,我觉得你的看电影的方式就完全变了。我有点想聊聊福特这本书,毕竟莲实说,你要看到电影本身。

三宅:当时我还是学生,刚开始学习和阅读关于约翰·福特的资料,我常想:那些评论家到底是怎么想的?他们将约翰·福特描述为美国西部片的集大成者,一名男子气概的电影创作者。这几乎成了贴在他身上的标签。

如果我当时完全相信这些并去看他的电影,我或许也会认同这些标签确实适用。但在接触了莲实先生关于约翰·福特的批评之后,我才意识到,或者说才明白,福特当然不只拍西部片,他还拍其他类型的电影;而且他的电影也并非只关注男性,他也拍摄关于女性、关于马的电影。

甚至通过今天观看这部汇编影片,我相信你们都注意到了,“投掷”这一姿态并非男性的专利,你们也看到了女性以各种方式进行投掷。那么,怎么能说福特只拍关于男人的电影呢?阅读莲实的作品让我明白,许多人其实并没有真正在“看”电影。

所以,正如你所说,亚历山大,莲实是这样一个人,他要求你去真正看清银幕上究竟在发生什么。我认为阅读他的文章让我意识到两件事:首先,我过去看电影时忽略了多少细节;其次,通过专注于银幕上实际呈现的东西,你可以将自己从那种给电影贴标签、归门别类的思维定势中解放出来,甚至可以去挑战那种观念。

因此,即使在这部关于“投掷”的汇编影片里,仅仅观察这个动作本身,你也会发现,有时它出于愤怒,有时它是男性之间团结的表示,甚至可能是一种爱的表达。于是,这些动作变得无法被简单归类,它们仅仅是与某种动作结合在一起的情感流露。

AF: 这部影片非常清晰地揭示了“投掷”对约翰·福特而言意味着多少东西。我得承认,对于看过大量约翰·福特电影的一些人来说,这一点并非显而易见。但在观看了这部汇编影片之后,我想我会开始认真对待这个视角。你想谈谈莲实重彦这位批评家吗?因为尽管他在日本国内是如此重要和知名,但我认为我们这次活动的一个目的,正是为了与美国电影学界(包括出版界)进行交流。他的著作在美国的能见度很低,只有一本关于小津的书在去年由一家大学出版社出版过。所以我想问问,你个人是如何看待莲实重彦的?

三宅:我第一次接触他的文章是在高中时期。那实际上是一片他与一名小说家转行的导演的访谈。在这场反弹力,那位导演刚拍完他的第一部电影,并且电影里一场跳舞的戏。莲实提出的问题是:为什么我们看不到角色开始跳舞的那个瞬间?我们总是直接切到他们已经跳起舞来的场景。我注意到他是怎么来追问这一点的。

那时我还在上高中,也没看过他们讨论的那部电影,但读他的文章,感觉他就像在直接向我提问。我开始想象,如果由我来拍,该如何表现一个人从行走、站立到开始起舞的那个临界点。当时我住在日本乡下,通过阅读他关于新片和经典电影的评论,他与那些电影的“遭遇”不仅激发了我去观看它们的欲望,更引导我去细细品味它们。我觉得要是继续深谈下去,可能会没完没了。

AF:我还想谈谈,虽然你不属于那批直接体验过莲实先生课堂的导演,但如你之前提到的,像青山真治、黑泽清,他们似乎有体验过。他七八十年代的讲座在这个领域堪称传奇。你懂的,从我读到的资料看,参加过他研讨课的人说,第一堂课他就会逐个“拷问”学生。我很好奇你是否听说过关于莲实先生教学的轶事?

三宅:是的,我从未亲身参加过莲实先生的讲座,也不是他直接的学生,但我是他学生青山真治指导过的学生。我相信青山在某种程度上继承了他的授课风格,所以我可以分享一下我的经历。

我会告诉你那门课是什么样的:我们会看10分钟的斯皮尔伯格的《世界大战》,然后青山老师会逐个问学生:第一个镜头是什么?第二个镜头是什么?哦,那第三个镜头呢?你不知道?好,下一个。他会这样一直问下去… … 听起来很可怕吧?

是的,但因为课堂就是这种结构,我们所有人都全神贯注地盯着银幕,不敢有丝毫松懈。现在有了DVD和流媒体,我们可以反复观看电影,但在那个只能去电影院看电影的年代,你可能只有一次观看机会。

我相信那个时候大部分影评人都得靠记忆来写。不过我觉得大部分影评人,在离开电影院之后,产生的各种想法可能会慢慢偏离电影本身,更多地转向理论或个人阐释。而莲实的批评之道在于,他试图从灯光暗下的那一刻起,就紧紧抓住对银幕的专注,然后努力捕捉并记录下在那套电影系统内部流动的原始体验。

我认为他(以及继承其风格的青山)是在试图营造一种氛围,让学生极度专注于银幕上发生的一切,捕捉那种一次性、不可重复的观影体验。

AF:我要是没弄错的话,莲实哪怕现在有了DVD,他也不会为了写书在看电影的时候暂停吧?他的记忆力惊人。

三宅:的确。他不会为了写书就暂停电影的。尤其是是在写那本小津安二郎的书时,还没有录像带这种可以随时暂停、回放的家用媒介,所以我猜想他必须依靠记忆来写作。

我想,与他同时代的许多批评家都面临着类似的条件限制:只能看一遍电影,然后凭记忆和印象写作。但我觉得,大多数批评家在离开影院后,产生的各种想法可能会慢慢偏离电影本身,更多地转向理论或个人阐释。而莲实的批评之道在于,他试图从灯光暗下的那一刻起,就紧紧抓住对银幕的专注,然后努力捕捉并记录下在那套电影系统内部流动的原始体验。

AF:我还想再提一下,正如我在开场白中提到的,莲实重彦不仅仅是一位电影批评家。不如你介绍一下他的其他身份吧?

三宅:他首先是一位法国文学学者,写过大量关于福楼拜的论著。据说福楼拜的《情感教育》是他常伴手边的书。他也写过关于日本作家大江健三郎的专著,并且正在撰写第二本。所以,他无疑是一位文学学者。同时,你也可以把他看作是这样一个人物:当米歇尔·福柯或罗兰·巴特访问日本时,他是那个能在对等高度上与他们在论坛上进行对话的人。他还是一位小说家。

我甚至不知该如何全面描述,他的学术身影实在太宏大了。但举个例子,如果你试图追问“好莱坞电影与米歇尔·福柯之间有何关系”这类问题,他可能会直截了当地回答:“毫无关系。”理解这一点很重要,他关注的是电影本身,而非强行套用理论。

AF:我认为他写作的另一个显著方面是他的散文风格。这个问题可能有点难回答,特别是你可能还没读过他的著作译本。但他的写作风格与其他批评家有何不同?这是否导致翻译变得特别困难?

三宅:是的,我认为他确实有不少作品非常难翻译。不过,我觉得他那些难度更高的著作,可能更多是关于电影观看体验本身的那种哲学性、感知性的写作,而不是系统性地将某种理论强加到关于某个导演的解读上。那些更难的文本,甚至对于读过原文的读者来说也可能艰深,要花不少时间来读。

但就像《导演小津安二郎》或《约翰·福特论》这类书籍,我可以告诉你,他写得非常清晰。正如我前面所说,他的写作并非基于理论空泛地谈论个人观点,而是讨论的是那些在影片中存在确凿证据的姿态、物体。所以我认为,只要边观看电影边对照阅读,带着享受电影的心情,就比较容易理解。至于莲实独特的写作风格,我认为任何比我年长一些、真正是读着他的批评长大的人,可能都曾或多或少地尝试模仿过他的文风。

至于他的访谈吗,他的访谈简直就是天才。他不仅写了大量的批评文本,同时也是一位出色的进行访谈的大师。我只是个蹩脚的模仿者。在他那些已出版的访谈中,当他被引见给其他电影创作者时,他提出的问题如此深入,以至于常常让导演们惊讶地怀疑他是否曾在拍摄现场待过。据说导演成濑巳喜男和电影学者佐藤忠男曾同时接受他的采访,那本访谈录非常精彩。所以,他不仅仅与导演等创作者的直接对话,他还与制片厂体系内的各位工作人员、剧组核心进行交流,并能将他们的工作精髓传达给读者。我觉得他做的许多专题研究,对我们来说是极宝贵的礼物。能看到这些真是非常难得。

AF:我还听说他与不少导演都关系不错,对吧?比如维克托·艾里斯、阿巴斯、侯孝贤。也有不少导演对他致敬,比如佩德罗·科斯塔。

三宅:的确。

AF:我认为我们举办这个活动的一个重要目的,正是帮助大家了解莲实,因为国际上关于像小津安二郎这样的导演的学术研究,多年来似乎变化不大,很大程度上仍仅仅关注,比如说保罗·施拉德。所以我想问你,你认为向美国电影学界和观众引介莲实重彦的工作,其重要性主要体现在哪里?

三宅:当你们想到小津的时候,你们会想到他是一名日本导演,又或者有些人会立刻抛出“侘寂”这类术语,毕竟他是一位日本电影导演。我认为围绕小津存在着很多误解。但莲实重彦特别强调过,所谓的“日本性”与小津安二郎的作品毫无关系。他的写作,恰恰是将小津的作品从“日本性”这一分类框架中解放出来。

这一点,与他写作关于约翰·福特的著作时所用的方法是相似的。他试图将小津从各种被强加于身的标签和分类中解脱出来。我认为,这正是他批评思想的核心,将这些导演从固有的分类框架中解放出来。

因此,这一点是相通的,并将他关于小津和福特的理论联系在一起。引用莲实本人的话来说,对于小津和福特,他们都是广为人知、容易为人所知,但实际上却完全不为人知。他的写作,对我们而言是一种“行动号令”,号召我们应继续从他们的电影中发现新东西。他指出,无论是对于福特还是小津,我们过往的观看都忽略了太多东西。所以,我认为我们需要学习的是:我们应该持续地观看他们的电影,并不断地有所发现。

AF:以此为结,似乎很不错。大家觉得呢?谢谢大家。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

上一篇:2日短剧热度榜:《她本薄情》第一,大盘热度4470万

下一篇:胡同人生流

『约翰·福特和“投掷”完结篇』相关阅读

关于《约翰·福特和“投掷”完结篇》的讲座

关于《约翰·福特和“投掷”完结篇》的讲座